南昌风洞历史图片。

从清华南昌风洞的建设,到新中国第一架飞机的起飞,再到 C919大飞机的辉煌成就,江西的航空发展历程是一部波澜壮阔的史诗,也是中国航空工业发展的缩影。

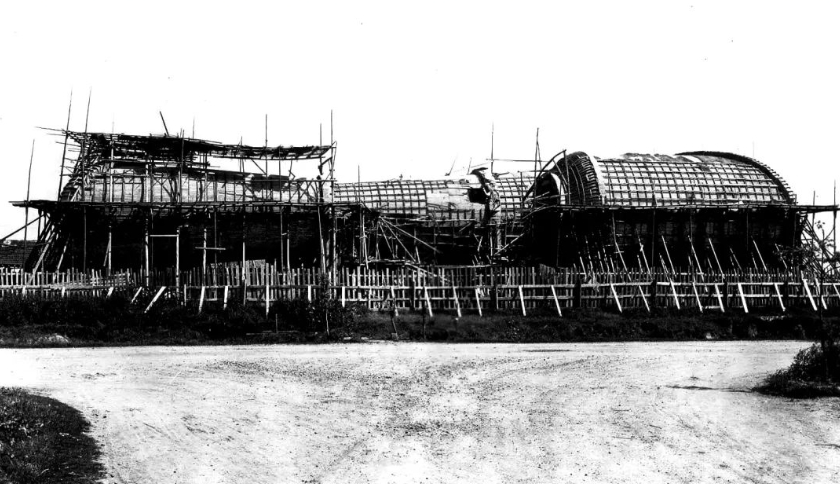

什么是风洞?简单地说就是一个开展空气动力科学研究的实验室,风洞设备的建设发展与航空航天飞行器研制紧密相连。1937年7月,世界著名航天工程学家冯·卡门教授应邀赴南昌参观正在建设中的南昌风洞,之后他在回忆录中赞誉道:“这座风洞是当时世界上最大的风洞之一,比加州理工学院的要大50%!”88年后的今天,南昌风洞旧址(今北京西路与丁公路交叉口以北)正在规划建设中。在还原风洞历史风貌的背后,除了展现抗战时期清华大学师生在南昌筚路蓝缕的奋斗故事,也让熔铸着中国航空事业的“精神火种”在江西持续熊熊燃烧。

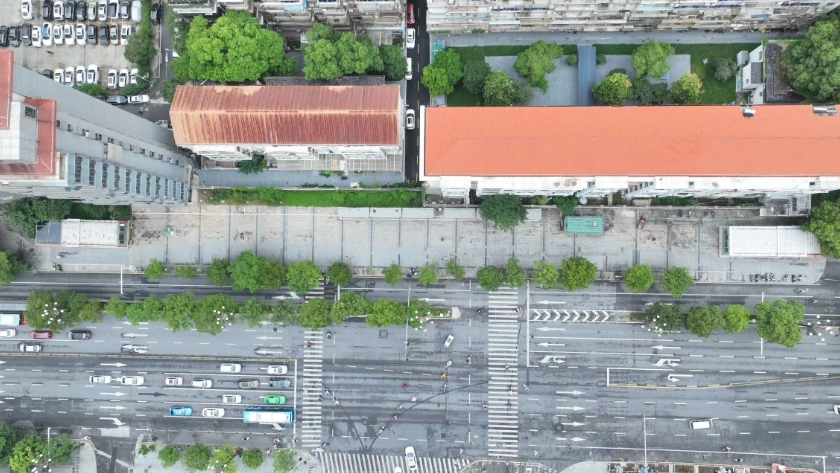

南昌15英尺风洞旧址位于现在的北京西路与丁公路交叉路口以北。

发展航空事业迫在眉睫

早在1906年,中国航空之父冯如就提出“航空救国”的主张,1923年孙中山题词“航空救国”之后,民众对“航空救国”理念有了更大认同。九一八事变后,侵华日军挟空中优势对中国各地进行狂轰滥炸,极大伤亡的残酷现实,让国人逐渐意识到发展航空力量打击日寇已经迫在眉睫。“航空救国”的呼声日盛一日,国内民众及世界各地华侨纷纷组织捐款支援国家航空建设。1932年,清华大学于国内最早开始发展航空工程学科,当年成立了机械工程学系,下设飞机及汽车工程组(1934年改称为航空工程组),并聘请美国著名航空专家华敦德博士来校任教。当时,清华大学认为“航空研究的中心工作当以气动力学部分最为重要,那就是利用航空风洞,试验飞机机翼机身的特性,供制造飞机的参考与改良。”的确,风洞是发展航空航天的关键设备。但是随着风洞尺寸要求越大,建设难度就越大、运行成本也越高,这就要求权衡模拟准确度、可行性与经济性,来合理确定风洞尺寸。鉴于当时中国工业落后,在满足精度的条件下,综合考虑经费、工期等因素,清华大学确定风洞为5英尺(约1.5米)的小型实验风洞。这一风洞,从设计、选材到制造全程都是自主完成的。1936年4月,清华大学机械系航空组在校内成功建成5英尺实验风洞。依托该风洞,清华大学开展了一系列空气动力学方面的研究,在国内和国际学术期刊上发表了多篇高水平研究论文。1937年平津沦陷后,运行仅一年多的风洞也因此被毁。

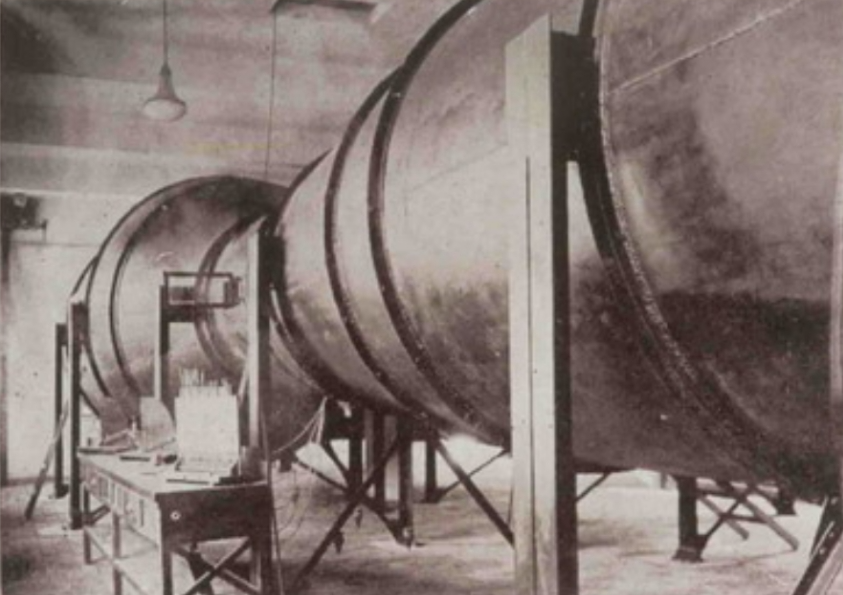

清华大学5英尺航空风洞。

航空风洞为何选址南昌

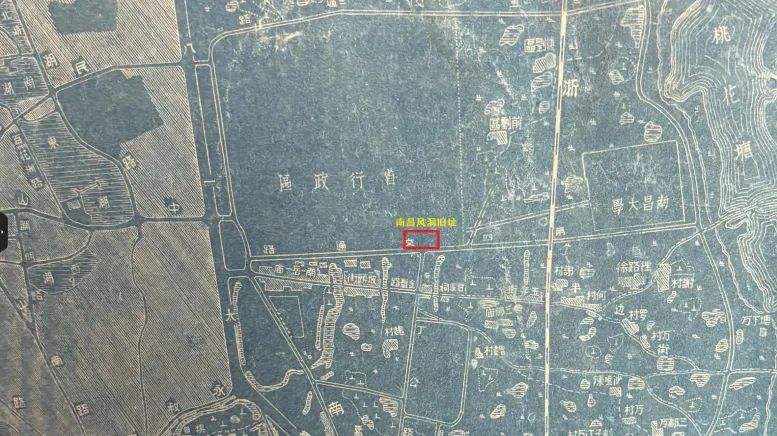

在成功建成5英尺航空风洞后,清华大学计划建造一个更大的风洞。后因华北局势日益恶化,考虑安全问题,清华大学决定异地筹备成立航空工程研究所、建设第二风洞。在选址问题上,出现了南昌、长沙两城竞争的局面。据清华大学史料记载,“江西、湖南两省,均以该校素负声誉,表示欢迎,江西省拟拨地一千亩,并赠建筑费二三十万元,在庐山或南昌建筑学舍。湖南省政府亦愿以省立高级农业职业学校左家垅新校址,赠与清华”。1937年抗战全面爆发前,江西仅有工业和医学两所专科学校,因此江西办大学的意愿十分强烈,除积极筹建中正大学,更积极争取清华大学入赣办学。教育部最初力主选址长沙,但南昌是当时中国航空中心之一,设有许多航空制造、机械和教育机构,比如中国航空器材制造有限公司、中意飞机制造厂、航空机械学校等。因此,在南昌建造风洞,更有利于研究、试验与生产结合。经慎重讨论,清华大学最终决定将航空研究所与第二风洞建在南昌。江西方面也给予大力支持,最终在南昌旧飞机场内给清华大学拨地20亩用于建设航空风洞和航空研究所。

“南昌风洞旧址”位置示意图。

风洞诞生背后的诸多全国首创

当时中国航空人才缺乏,清华大学决定取消航空组第一届学生毕业考试,腾出人力和时间,师生协力设计一个15英尺的南昌大风洞。这样既可以训练培养人才,又可以坚定独立科研的信心。从5英尺到15英尺,风洞直径增加了3倍,设计建造难度也急剧增加。1936年6月,在华敦德、冯桂连、殷文友等教授的带领下,历时一个月的时间完成了15英尺风洞的初步设计。11月初,清华大学在南昌成立航空研究所。11月9日,直径4.5米,全长54米,宽23米,距地面高12米的南昌风洞的地基工程开始动工。当时日本帝国主义正在加紧侵华,南昌地区也频繁遭到轰炸,清华大学的航空研究与教学均受影响,但鉴于航空风洞建造的重要性,这个工程仍在加紧推进。1937年12月初,大风洞全部的土木工程大致完成,订购的风洞马达等设备也运抵香港。1938年1月,钢筋混凝土部分也已完成。不幸的是,3月份在日本军机轰炸中,风洞中弹严重受损。据清华大学史料记载“窠筒距地面10英尺以下之钢筋水泥,全部崩毁,风筒损坏约全部百分之六十强”。同年4月,清华大学航空研究所及航空组被迫迁往四川成都,致使即将完工的大风洞工程功败垂成。1939年,清华大学在昆明重建了5英尺口径航空风洞,该风洞参照南昌风洞的设计,缩小到三分之一,建成后成为当时国内唯一可用风洞。清华大学在南昌建造的15英尺风洞,见证了中国航空工业发展的艰辛探索。其在许多方面都是中国首创,例如国内首创应用薄壳理论建造方法,风洞口径可以在10至15英尺之间切换,大量使用中国产零件,首创减少温度应力方法。南昌风洞虽未在战火中完成实体使命,却如一颗深埋的种子,在赣鄱大地上催生了从航空救国到航空报国的精神基因。其未竟的钢筋骨架,最终化作赣鄱苍穹下翱翔的钢铁之翼,见证着江西航空从弱到强的壮阔历程。

1937年3月,南昌风洞电机房。图源清华大学

江西再次站上航空历史舞台

新中国成立后,百废待兴,新生的共和国急需发展自己的航空事业。因为在航空领域的深厚底蕴和扎实基础,共和国航空工业的基地花落南昌。1951年,在抗美援朝的烽火中,南昌飞机制造厂(国营320厂)正式成立。1953年,我国开始实施“一五”计划,国营320厂被列为苏联首批援建的156个项目之一。1954年7月3日,新中国第一架飞机(雅克18型)在南昌成功起飞,代号“初教5”。它的试飞成功,结束了中国不能制造飞机的历史,开启了新中国航空工业的先河,也让江西成为新中国航空工业的重要摇篮之一。

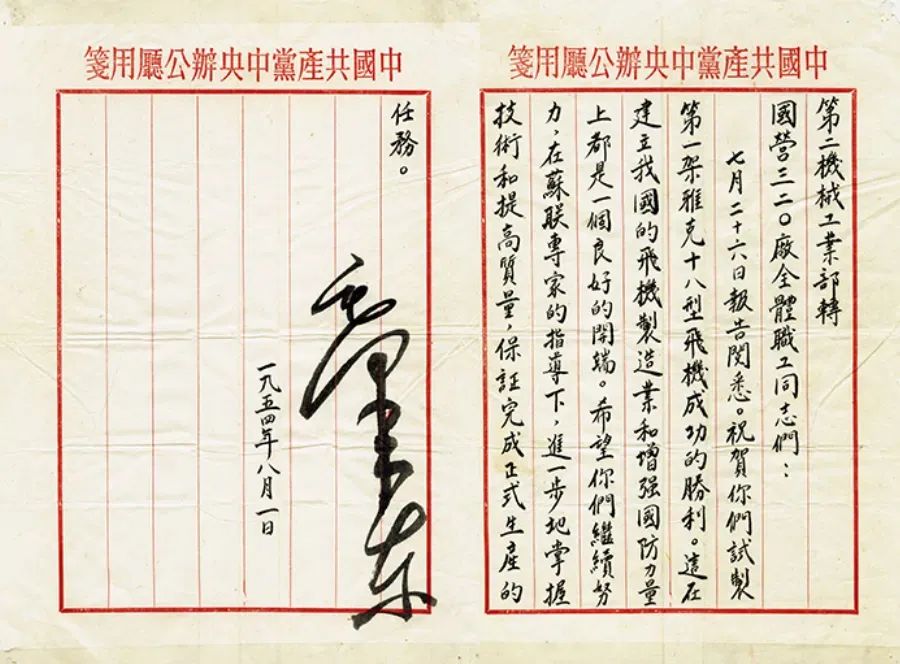

毛主席的亲笔签署的嘉勉信。

当时,新华社以“光辉的开端”为题向世界宣告这一喜讯。1954年8月1日,毛主席亲笔签署嘉勉信:“祝贺你们试制第一架雅克18型飞机成功的胜利。这在建立我国的飞机制造业和增强国防力量上都是一个良好的开端。”以初教5为起点,江西的航空工业又先后创造了多个“第一”:初教6,中国自行设计制造的第一架初级教练机;强5,中国自行设计的第一架超音速喷气式强击机;K8,中国第一架对外转让飞机设计制造技术的中级教练机;猎鹰L15,中国第一架具有自主知识产权、达到世界一流水平的高级教练机。2009年5月,航空工业洪都成为C919国产大型客机项目前机身、中后机身供应商。这标志着南昌正式加入中国大飞机研制的国家工程。2023年5月28日,C919圆满完成全球首次商业载客飞行。在这高光时刻,“江西基因”闪耀光芒——C919四分之一的机身研发制造任务在南昌完成。

国产C919大飞机。

今天的江西,是我国唯一同时拥有旋翼机和固定翼机研发生产能力的省份,也是国产大飞机C919的重要组装基地和生产试飞中心,同时还是轻中型无人直升机、物流无人机等低空航空器的产业中心之一。从清华南昌风洞的建设,到新中国第一架飞机的起飞,再到 C919大飞机的辉煌成就,江西的航空发展历程是一部波澜壮阔的史诗,也是中国航空工业发展的缩影。

原标题《南昌风洞,“追风”世界的骄傲》

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《南昌风洞,“追风”世界的骄傲》

京ICP备2025104030号-18

京ICP备2025104030号-18

还没有评论,来说两句吧...